前回マイコンの記事は2019年12月だから,それから2年とちょっと過ぎた。時系列はよくわからないが,PICマイコンより,ARM系が趣味系では台頭してきたように思う。

個人で持っていたマイコンも,PICはすっかり起動せず。Arduinoを経て,今ではMicroPythonをよく使っている。

書く順序がメチャクチャだが,

それまでの間,職場でSTMマイコンを使う機会があった。本職のソフト屋さんが業務を開始するまで,自分でチェックプログラムを書くことになった。本家のIDEをきちんと使おうということで,STM32CubeIDEを使った。とても楽しく,勉強になった。

そのことに触発されて,手持ちのマイコンボードもラインナップ(笑)を整理,「よく使う順」に書いてみたいと思う。

画像はそれぞれのリンク先から引用させていただきました。

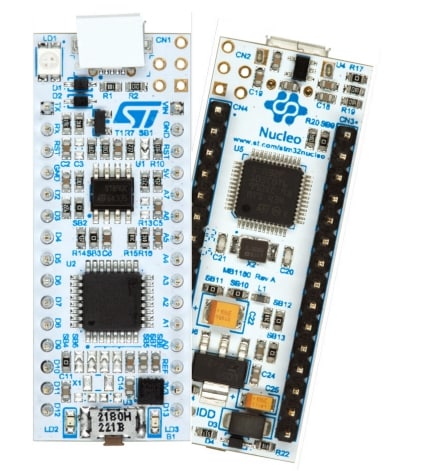

NUCLEO-F303K8

以前も使っていたこのボード。最近また使い出した。

使い慣れたSTM32CubeIDEで,ピンやペリフェラルの設定,ソース記載,マイコンへの書き込み,デバッグまで淀みなくできる。内蔵されたSTLINKとの相性は,もちろんとても良くて,別途シリアルモニターを起動したまま開発が進む。

12ビットのADCが2個,めずらしくDACやオペアンプもあるのはアナログ屋さんとしてはうれしい。まさに推しのボード。

ユーザーボタンがないのが惜しい。でもジャンパーピンが1個あって,ボタンの代わりに使えなくもない。ピンが上にかなり飛び出していて,基板の上からソケットを挿入できるのも使い勝手がいい。

CPUのリファレンスマニュアルは日本語翻訳版もある。地味にいい。

NUCLEO-G070RB

ちょっと事情があって手に入れたボード。DAC,オペアンプはない,エントリーレベルのマイコン。STMマイコンの基礎は本当にこれで学ばせてもらった。

GPIOはプルアップ・プルダウンの有無,Open DrainかPush-Pullか選択できる。

ボード上のピンはオスもメスも準備されていて,使いたいときにさっと接続してテストできる。使い勝手がいい。

ジャンパーピンを2箇所変えるだけで,単体のSTLINKとしても使える。本職ではこれをターゲット接続装置として使っていた。もちろんターゲットの開発もできるし,シリアルモニターも同時に使える。NUCLEO-F303K8同様,シリアルモニターを起動したままターゲットのアップデートが可能。

Gシリーズは,STM32CubeIDEでサンプルがいっぱいダウンロードできて,これもかなり参考になる。

すっごくお買い得なボードで,話題になっていたので,とにかく買ってみた。

DAC,オペアンプとかないし,GPIOはプッシュプルしかないし,MicroPython? なにそれおいしいの?と最初は思っていた。

勉強と思ってMicroPythonを使ってADCでデータ収集する環境を作ってみたら,なかなかどうして,使い勝手がいい。MicroPythonの良さによるところが大きいけど。REPLでコマンドを確かめながら,エディターで書いて即実行。コンパイルとか書き込みとかはあまり意識しなくていい。内部にストレージを持てるのがかなり良くて,データ収集にはもってこい。M5StickC PLUS

別途,小型TFT付きのマイコンボードで遊んだことがあって,表示付きのマイコンは利用価値がある。とくに測定的な要素で使う場合,ディスプレイにリアルタイムで状況を確認できるのは,作業がはかどる。

取り出せる端子は必要最小限なれど,「さっと作ってさっと使う」用途だったら必要十分。

MicroPythonで書いて,内蔵ストレージにデータ記録。ESP32なので,ADCは少しクセがある。線型性がイマイチ。だけど「大まかに変化をつかむ」ぐらいなら十分。何ならオプションモジュールがいっぱい発売されているので,それでカバーできる。

使いやすい画面にするのは意外に手間なんだけど,UIFlowという環境が用意されていて,併用すると楽。

RTCや電池も内蔵しているのもいい。

STM32F411 開発ボード BlackPill

某所で(多分)コピー品が安く売られているボード。USERボタンが有り,MicroPythonが使える,中身は基本的なSTM32マイコンとして使える。

Beetle - Arduino Leonardo 小型互換機

以前ここでも書いたBeetle 悪いところから書いてしまうと,

アナログ屋さんとしては,ADCが10ビットなのが気になる。マイコンの性能なので仕方ない。IOは5Vで,Open Drainができたら良かったのに... UARTとI2Cのポートも側面に出してほしかった...

それをOKとするところでは,

まずはweb editorで,開発が簡単。プラグインを導入すれば,そのままマイコンに書き込める。シリアルモニターも統合しているし,コーディングと動作確認は簡単に行き来できる。

ちっちゃくて,端子がむき出しだから,とにかく気になるポートにさっとはんだ付けして,プログラムで制御するなり,状況を確認したりと,とにかくスピード,手軽さ重視の作業環境の出来上がり。